労働基準法の基礎知識

当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当事務所では、会社と社員の良好な関係づくりをサポートしています。

今回は多くの企業経営者や人事担当者の方々から質問をいただく「労働基準法」について、基本的な知識をわかりやすく解説します。

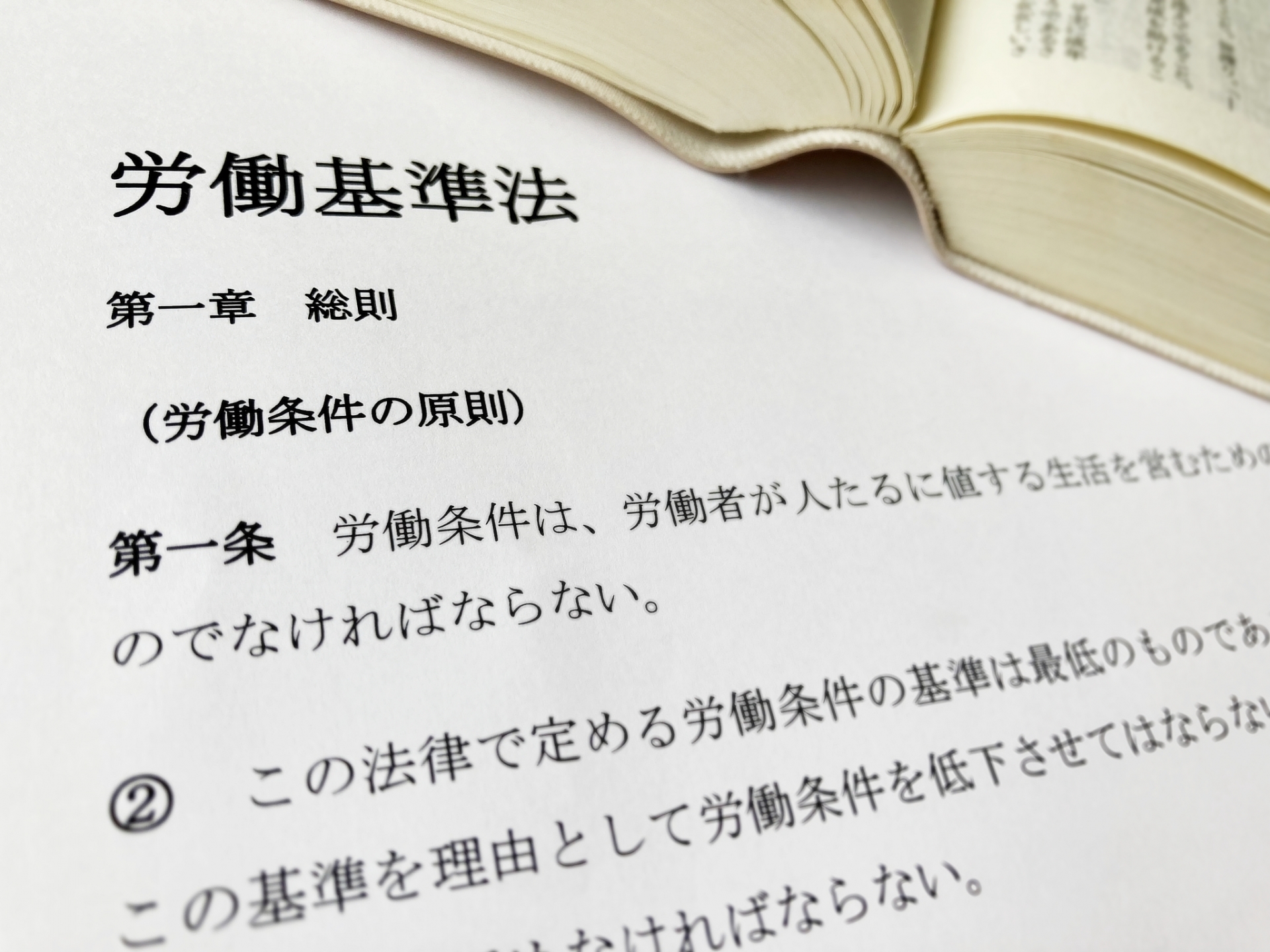

労働基準法とは何か?

労働基準法は、社員の労働条件の最低基準を定めた法律です。この法律は社員を保護するために設けられており、会社はこの基準を下回る労働条件で社員を働かせることはできません。

労働基準法は1947年に制定され、その後も社会情勢や働き方の変化に合わせて何度も改正されてきました。常に最新の内容を把握することが会社にとって重要です。

労働基準法が適用される範囲

労働基準法は原則として、業種や企業規模を問わず、社員を一人でも雇用するすべての事業所に適用されます。ただし、同居の親族のみを使用する事業や家事使用人については、原則として労働基準法の適用が除外されます。しかし、一部の規定が適用される場合もあるため、詳細は個別に確認が必要です。

正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣社員なども労働基準法の保護対象となります。雇用形態による差別的取扱いは認められていません。

労働基準法の主な内容

1. 労働契約

会社と社員が労働契約を結ぶ際には、労働条件を明示する義務があります。特に以下の項目については書面で明示しなければなりません。

- 労働契約の期間

- 就業場所と従事する業務の内容

- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇

- 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日と支払日

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これら以外の事項についても書面で明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

2. 労働時間と休憩・休日

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めています。

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。また、週に少なくとも1日の休日(または4週間で4日以上の休日)を付与しなければなりません。

これを超える労働を命じる場合は、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

3. 割増賃金

法定労働時間を超えて働かせた場合や法定休日に労働させた場合、会社は以下の割増賃金を支払わなければなりません。

- 時間外労働:25%以上の割増

- 法定休日労働:35%以上の割増

- 深夜労働(午後10時から午前5時):25%以上の割増

また、中小企業でも2023年4月以降、時間外労働が月60時間を超える場合には、その超えた時間について50%以上の割増賃金を支払う義務があります。

4. 年次有給休暇

会社は、6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に対して、年次有給休暇を付与しなければなりません。

勤続年数に応じて付与日数は増加し、最大で年20日となります。

年次有給休暇の付与日数表

| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 20日 |

また、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員については、会社は年5日間の有給休暇を確実に取得させる義務があります。

5. 賃金

賃金は、通貨で、直接社員に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払うことが原則です(賃金支払いの5原則)。

また、最低賃金法により、地域別や特定の産業別に最低賃金が定められており、会社はこれを下回る賃金を支払うことはできません。最低賃金は毎年見直されるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

6. 解雇・退職

会社が社員を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。

また、以下のような場合は解雇が制限されています。

- 業務上の傷病による休業期間とその後30日間

- 産前産後の休業期間とその後30日間

- 不当な理由による解雇(労働組合活動、国籍、信条、性別を理由とするものなど)

就業規則の重要性

社員が10人以上いる会社は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則には以下の事項を記載する必要があります。

1.絶対的必要記載事項

- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇

- 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日と支払日

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

2.相対的必要記載事項

- 退職金に関する事項

- 賞与に関する事項

- 旅費に関する事項

- 安全衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償に関する事項

- 表彰や制裁に関する事項

就業規則は社内で周知することが必要です。社員がいつでも閲覧できる状態にしておきましょう。

労働基準法違反のリスク

労働基準法に違反した場合、以下のようなリスクがあります。

- 労働基準監督署の調査・指導

- 是正勧告や改善命令

- 罰金刑(違反内容によっては懲役刑もあり)

- 企業イメージの低下

- 人材流出や採用難

特に近年はインターネットの普及により、労働環境に問題のある会社の情報は急速に広まります。また、「ホワイト企業」「ブラック企業」という言葉が一般化し、求職者の労働環境への意識は高まっています。法令遵守は会社の社会的信頼を維持するためにも非常に重要です。

労働環境改善のポイント

1. コミュニケーションの活性化

会社と社員の間で定期的に対話の機会を設けることで、潜在的な問題を早期に発見し、解決することができます。面談や意見箱の設置などが効果的です。

2. 労務管理体制の整備

タイムカードやICカード、PCログなどを活用して、正確な労働時間管理を行いましょう。また、定期的な労務監査を実施することで、法令違反のリスクを低減できます。

3. 専門家との連携

労働法令は頻繁に改正されるため、専門家である社会保険労務士と連携することをおすすめします。 当事務所では、最新の法改正情報を踏まえた適切なアドバイスを提供しています。

実務上よくある質問とその回答

- 残業代を定額で支給する「固定残業代制度」は合法ですか?

-

一定の条件を満たせば合法です。ただし、以下の点に注意が必要です。

- 基本給とは別に固定残業代の金額を明示すること

- 実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は追加で支払うこと

- 就業規則や労働契約書に明記すること

不明確な制度設計は、後のトラブルの原因となります。

- 休憩時間中に電話対応を命じることはできますか?

-

原則としてできません。休憩時間は社員が自由に利用できる時間であり、会社は労働を命じることはできません。電話対応が必要な場合は、当番制にするなどの工夫が必要です。

- 社員の同意があれば、年次有給休暇の権利を放棄させることはできますか?

-

できません。年次有給休暇を取得する権利は法律で保障されており、たとえ社員の同意があっても、これを放棄させる取り決めは無効です。

まとめ:適切な労務管理に向けて

労働基準法は、会社と社員が健全な関係を築くための最低限のルールを定めたものです。法令を遵守することは、単なる義務ではなく、以下のようなメリットがあります。

- 社員のモチベーション向上とパフォーマンス向上

- 優秀な人材の確保・定着

- 労使間の信頼関係の構築

- 企業価値・ブランドイメージの向上

会社と社員が互いを尊重し、信頼関係を築くことが、持続的な企業成長の源泉となります。「信頼と対話の架け橋」という当事務所の理念にも通じるこの考え方は、これからの労務管理の要となるでしょう。

会社が発展し、社員が安心して働ける職場づくりのために、労働基準法の正しい理解と運用を心がけましょう。法令遵守は義務であると同時に、会社の成長戦略の一部でもあるのです。

⇒ 労働基準法の理解と適切な運用が、会社と社員の良好な関係構築の第一歩となります。